《学前教育》

1.师范教育的“通识化”问题

2.师范生情感知识及其情感教育的个案研究

师范教育的“通识化”问题

摘要:当下的师范教育更加侧重对学生教学技能的训练,需要援引通识教育的理念和做法予以平衡。通识教育所强调的“永恒学习”、整合学习原则,与师范教育的本质属性相契合,也符合中国古典学术“由博返约”的学习进路,值得师范教育借鉴。在借鉴过程中,师范教育需要处理好教育学与其他学科的“纲目”关系,经典阅读教学是实现师范教育“通识化”的可能路径。

关键词:师范教育,通识化,“永恒学习”,整合学习,经典阅读

一、师范生教学技能训练的反思

2017年,教育部印发《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》,指出师范专业认证以“学生中心、产出导向、持续改进”为基本理念,这个理念事实上借鉴了西方工程教育的OBE(Outcome based education)认证标准,核心在于“产出导向”。该办法对“产出导向”的解释是“强调以师范生的学习效果为导向,对照师范毕业生核心能力素质要求,评价师范类专业人才培养质量”。如何考核师范生的学习效果?教育部于2015年在全国推行教师资格证统考制度,师范生不再享有正常毕业即能持证上岗的“红利”,而必须经过资格考试。笔者以语文学科高中资格证考试为分析对象,详细比较了2015—2020年高中语文教师资格证试卷与同年的高考语文全国卷,发现前者在语文专业考察上,其知识点的广度与深度上并未超越后者。教师资格证考试与高考最大的不同在于,前者以笔试和面试的形式增添了大量的教育学、心理学知识和教学技能考察,并且侧重教学技能考察的面试在总成绩计算中具有一票否决权。也就是说,师范专业认证的“产出导向”,基本指向师范生能否具备站稳中小学讲台的实际操作能力。与教师资格证考试制度和师范专业认证相呼应,部分省市举行的师范生专业竞赛,直接命名为“师范生教学基本功大赛”,更能说明“产出导向”在师范生培养实践中的真正指向,所以有学者直接批评目前的现状是“功利主义指引着师范教育办学”[1]。

教学技能对师范生的重要性毋庸置疑,但师范教育的培养侧重点是否应该落脚于此?或者说,这种技能训练的效果究竟如何?这个问题不禁让笔者联想到涂尔干在考察法国中等教育史时的一个观察:“(中学教师)以他的老师为范例,已经看到了应该怎样去教学……他有能力以一种明智的方式,演练自己在整个学生时代就始终能够观察到的运用当中的技艺,因此,他已经不再需要任何进一步的引导……青年教师会基于他对自己学校和学生时代的记忆来组织自己的教学。”[2]涂尔干的观察有利于揭示这样一个广泛存在的事实:无论高校如何训练师范生的教学技能,当他们走上中小学的讲台,首先会回忆起当年自己的中小学老师是如何组织教学的,而老教师与新教师结对子的“传、帮、带”会进一步强化这种传承。换句话说,中小学教师所展现的教学技能,基本是其本人在中小学读书时,老师们“唱念做打”的回忆性再现,以及与工作后资深教师传授的结合,大学阶段师范教育的训练并不能起主导作用,因为技能训练需要有真实场景做支撑,并且师范教育的技能训练在内容与形式上,基本照搬了中小学的一线经验。而涂尔干对这一现象的批判,将启发我们对师范教育根本任务的重思,他指出:“这等于说现有的实践做法将注定会永久延续下去,因为这样一来今天的教师就只能照搬自己过去的老师的实践做法,就像过去的老师也只能效仿他自己的老师一样,结果我们不可能看出在这种漫无尽头的自我复制模式中,究竟会有什么创新。”[3]也就是说,重点培养师范生突破现有模式和促进基础教育进步的潜能,是师范教育的主要任务之一,而绝非只是在高校课堂上效果不佳地再现中小学的教学场景。当然,当下师范生的培养不足也绝非仅有过分侧重教学技能训练这一点,但仅通过对这一点的反思,即可窥见师范教育“通识”转向的必要性,因为几乎所有当下师范教育的不足,都能反衬出通识教育的优势所在。

二、师范教育的“通识”属性

实现师范教育的“通识”转向,当然有现实的驱动力,比如:目前教育硕士的培养规模日益扩大,而教育硕士的课程设计和培养方式,几乎就是本科师范教育的加强版,本、硕之间只有教学内容深浅之分,而无培养思路的突破性改变。在这种情况下,本科师范教育如果再继续以往的培养模式,比如过分侧重技能训练,则完全失去了正当性和必要性。但是实现师范教育的“通识”转向,更有其内在的驱动力,那就是从根本上看,师范教育的本质中具有天然的“通识”面向。师范教育的任务与通识教育的目标具有高度的共通性,这种共通性的程度在所有行业教育中是非常突出的。当然,这需要对师范语境下的“通识”概念进行准确的分析和界定。在流行的通识教育理念中,至少有两条根本原则同样可以视为师范教育的根本属性,甚至是优先于其他行业教育的特殊属性。

通识教育强调,在学习内容上必须属于“永恒学习”(permanent studies)范畴,这是现代美国通识教育的标志性人物——芝加哥大学校长赫钦斯在《高等教育在美国》(The Higher Learning in America)一书中所提出的[4]。“永恒学习”所关注的内容,并非现代人所关注的现代社会的特殊问题或现实问题,而是自有文明以来,在人类社会发展或人类探索自然过程中所凝结的普遍问题或永恒内容,具有长久的典范性。赫钦斯关于“永恒学习”的论述,旨在揭示在人类文明的发展历程中大学绝非仅仅是创新之所,它的首要任务在于传承进而凝聚人心,用中国的古典术语来表达就是“守先待后”。如果说大学学习的首要任务在传承,那么中小学学习在这方面的意味则更加浓厚。基础教育的“基础”,首要在于奠定学习者成为合格的现代公民的认知与行为基础,而积淀继续深造的知识基础,则属于第二义。习得认知与养成行为,对于家庭教育和社会教育来说,各有其不同的方式,对于中小学学习来说,则主要是模仿文明发展所树立的典型。无论是文学作品、历史书写,还是数理演算、生化实验,能够进入中小学课本的,都具备高度的浓缩性和典型性,是人类社会发展与人类探索自然的经验总结,从内容上说,是完全传承性的。而对于中小学生来说,一方面这些经验总结可以为自己的认知与行为树立标准,同时可以用这些标准去判断和矫正在家庭教育和社会教育中感知到的经验。无论是树立、判断或矫正中小学生的学习,事实上都是在传承古圣先贤的遗训或法则。作为未来的中小学教师,师范生从教的重要任务,就是要充当学生与人类过往文明之间的桥梁,他们必须在师范教育中,广泛获取并充分认知人类社会发展或人类探索自然过程中所凝结的普遍问题或永恒内容,并根据个人经验将其转化。严格训练教学技能是“工欲善其事,必先利其器”,但更关键的则是“由技进乎道”,如果没有“道”的指引,“技”终将丧失有价值的用武之地。

“永恒学习”强调对人类过往文明的整体把握与传承,属于纵向维度,而通识教育的另一条原则,即通过各学科的整合学习达成造就整全人的目标,则属于横向维度。1945年,在时任校长科南特的领导下,美国哈佛大学发布了《自由社会的通识教育》报告(俗称“哈佛红皮书”),该报告指出,“现代社会的最基本特点是社会的高度分殊化,因此社会离心力极大,不同阶层之间,不同职业之间,不同年龄群体之间都日益缺乏共同语言,因此难以达成社会共识”[5]。造成这一现象的根本原因在于随着经济社会的发展,社会分工越发细密,人与人之间的职业与阶层差异越发明显。而细密的社会分工投射到高等教育中,则体现为学科与专业的划分越来越细致、精密。早在1940年,中国现代通识教育的倡导者之一钱穆先生就批评道:“今使二十左右之青年,初入大学,茫无准则,先从事各人之选科。若者习文学,若者习历史,若者习哲学,若者习政治、经济、教育。各筑垣墙,自为疆境。学者不察,以谓治文学者可以不修历史,治历史者可以不知哲学,治哲学者可以不问政治。如此以往,在彼目以为专门之绝业,而在世则实增一不通之愚人。”[6]面对这样的困局,高等教育必须要提供建立在各学科融通基础上的整合学习,以便“使大学生毕业后,无论涉足哪个行业哪个领域都能够有共同教育的背景能够沟通”[7]。但这个理想在实践中却困难重重,因为随着人类知识积累的叠加与深化,各学科之间的隔阂与相互学习的难度日益明显,古典教育传统中“一物不知,儒者之耻”的时代已经一去不复返。但是在师范教育中,整合学习不但是必要的,而且是可行的。

其必要性在于,正如涂尔干指出的:“这些各有差别的教师,如果他们自己对整体是什么样子,毫无观念,又如何能够彼此适应,相互补充,以创造出一个统一的整体呢?”[8]中小学教育并非专业教育,分科只是为了向学生展示人类文明的多样性,进而为造就“整全人”奠定认知基础,而不是要在这个阶段造就某个领域的行家里手。相应地,就知识储备来说,教师必须对任教学段的其他学科有基本的了解,才能准确定位自己所教学科在整体教育中所扮演的角色。从可行性上说,师范教育的专业教学涉及的深度要明显低于综合性大学对应的学科教学,这一方面是由于师范教育培养设计中,有大量的教育学、心理学、教学法内容,分散了教学时间;另一方面则是因为基础教育并不涉及系统、高深的专业传授,师范生无须先成为某一学科的专家才能走上讲台。事实上,目前的师范专业设置中,比如“小学教育”专业,已经充分考虑到小学教学的现实需求,要求学生在校期间广泛涉猎小学教育的各学科,以便成为未来的“全科教师”。但问题是,这种在校期间的全科学习,依然只是孤立地学习不同科目,在各科目之间未找到恰当的融合媒介,并非真正意义上的整合学习,这个困局非常类似中国古典学术对于“博约”问题的探讨。孔子曾经教诲学生:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!”(《论语·雍也》)颜回也曾经回忆老师的教学方法:“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼。”(《论语·子罕》)“博”强调的是学习的广度,而“约”关注的则是深度和最终的进境,博文必须以礼约之,其实强调的就是广博基础上的整合与深化,不能泛滥无归,正如宋人张栻所说,“非博无以致其约,而非约无以致其博”[9]。因此,在现有师范教育各类课程的基础上,靠什么实现“约”,如何实现“约”,就成了问题关键所在。

三、师范教育“通识化”的可能路径

就目前的实践看,中国大学的通识教育要么“成规模地专门开设通识课程”,要么“通过提升专业课程质量,使专业教育能够传达一定的通识精神”[10],这在一定程度上体现了“博”和“约”的不同取向。后者虽然难度更大,但更趋向于实现“约”的程度与进境,更利于达成“通识”的目标。当下的师范教育课程设计,在广度上并无明显不足,但关键是“约”的实现。除却“提升专业课程质量”这一所有类型大学都面临的共性问题之外,师范教育的“永恒学习”与整合学习,还面临两个需要解决的特殊问题,即搭建合理的课程结构和找到“约”的教学载体。

搭建合理的课程结构,主要是指处理好所授课程的纲目关系。在师范教育中,教育学(大教育学概念,包括心理学等相关学科)无疑是主导学科,也是“永恒学习”与整合学习的“纲”之所在。在诸多学科中,教育学固然也有属于自己的独特问题和学习规律,但它讨论的问题在某种意义上可视作是各具体学科在教育教学实施中的个性问题的汇总与提炼。因此,它对其他学科的学习具有天然的统摄力。这种统摄力一方面能够指导教师和学生从学科历史的具体性中提炼普遍性,找到每个具体学科传承历史中具有教育学价值的普遍问题与内容,进而达成“永恒学习”的目标;另一方面也赋予师范生在进行具体专业学习时具有教育学的问题意识,用教育学的视角来关照具体的专业学习,通过教育学的桥梁找到各学科学习中的融通路径,进而达成整合学习的目标。

就国内外已有的通识教育经验来看,师范教育“通识化”最佳的实施载体,莫过于普遍推行经典阅读教学。就教育价值而言,经典虽然可能是由个人写就,但其凝结的却是超越个体经验的人类文明发展的群体思考与智慧,代表着文化和历史的权威;就教学价值而言,“经典文本作为思想内容和修辞表达浑然一体的最高典范,既是思想与心智训练的好材料,也是表达风格的好范例”[11]。就“永恒学习”而言,师范生如想了解未来从教学科之所以提出这样的问题、选择这样的范式、拥有这样的关怀、偏好这样的表达,一部又一部的经典将向其展示历史是如何造就现实的。就整合学习而言,由于大部分经典都产生于工业革命——也就是世界社会大分工——之前。当时各学科还处于高度融合状态,但同时已经蕴含了后来各学科的潜在特征与走向,因此非常适合学生由此反向观之,深刻理解人类文明在根源上的一体性,指导自己的整合学习。当然,经典阅读教学之于师范生的价值还不止于此,比如本文第二部分所说,师范教育应着重培养学生“突破现有模式和促进基础教育进步的潜能”问题。阅读经典当然不可能直接促进基础教育实践发生改变,经典中的美好与现实的不完善相对比,也有可能加重学习者的撕裂感,但是经典中蕴含的人类文明的高度与先贤的理想与范式,将会促使今天的师范生——未来的中小学教师具备必要的能力,从而勇敢地改变现实。

参考文献:

[1]徐朝晖.人文精神是师范教育的重要向度[J].高教发展与评估,2021(06):75.

[2][3][8](法)爱米尔·涂尔干.教育思想的演进[M].李康,译.北京:商务印书馆,2016:14,14,15.

[4][5][7]甘阳.大学人文教育的理念、目标与模式[J].北京大学教育评论,2006(03):46,50,51.

[6]钱穆.改革大学制度议[N].大公报,1940—12—01.

[9]张栻.约斋记[M]//张栻集.长沙:岳麓书社,2010:598.

[10][11]陆一.通识教育需要面对三大挑战[N].中国科学报,2021—08—10.

作者简介:刘姝(1983—),女,江苏南京人,江苏第二师范学院团委讲师。

来源: 《江苏高教》2022年第8期

师范生情感知识及其情感教育的个案研究

摘要:自我国情感教育研究的开拓者朱小蔓于20世纪90年代提出“情感师范教育”以来,学术界对师范生情感教育中的情感知识一直缺乏必要的学理探讨。本研究以情感社会学和符号互动论为视角,以师范学校A校为个案,探究了A校课程中呈现的情感知识和师范生习得情感知识的方式。研究发现A校课程中呈现了两种类型的情感知识:价值型情感知识和策略型情感知识,师范生通过课堂师生会话和日常生活际遇等符号互动的方式习得这些情感知识,同时在实习过程中对其进行丰富、完善,进而内化成为师范生个体的“隐性的情感符号”。本研究对师范院校课程中情感知识特征及习得方式的明晰为理解教师的情感互动提供了一种微观视角,将有助于进一步促进情感师范教育实践转化的研究。

关键词:情感师范教育,情感知识,自我,符号

随着我国情感教育研究的开拓者朱小蔓在《创建情感师范教育》一文中提出“情感师范教育”的概念,[1]情感师范教育逐渐成为教师培养过程中重要的实践命题。但是,由于个体情感的描摹与分析在方法论层面始终存在一定困境,间接导致情感师范教育理论向实践转化不足。本研究在现有的师范院校课程框架下,对课程中存在的一种客观的情感知识形式进行了分析,这些情感知识在师范生个体的人际互动中,以幼儿教师等职业身份伴随着情感符号的意义传递进而形成了情感符号的社会存储,本文也进一步探究了师范生习得情感知识的方式。

一、情感知识与情感教育

一直以来,情感师范教育趋向于培养师范生具有如关心、耐心、同理心、善于倾听、乐于合作、宽容待人等非认知性的内在品质。[2]但是,情感在交往中因互动双方情感符号的意义参与体现出了社会建构的特质,具有一定的社会属性。当个体为了呈现自我通过行动传递了某种情感意义,情感知识在某种程度上就得到了运用,情感教育也就完成了实践转化。

(一)情感知识

中国儒家文化中的“仁爱”精神奠定了“情感本位”的古代哲学思想基调,也催生了今天的中国极具“礼义”意味的集体道德规范,这也是情感师范教育最初的哲学基础。近年来,学术界开始注意到情感交往中以道德情感为主要内容的情感知识结构,将情感知识视作为“教师对自身情感、他人情感、教材情感的认知能力的支撑”。[3]但是国内多数研究者关注在职教师群体的情感,[3-6]这就造成了我国教师情感的研究大多数停留在讲述教师情感故事的层面。

进入21世纪后,关于情感知识的研究开始散见于情感管理和知识管理两个领域。米恰里诺斯·策姆比利斯(Michalinos Zembylas)认为,当文明以情感规则的形式在社会交往当中对人产生影响时,人们对情感的运用、表达过程本身就衍生出一种独特的“关于情感的知识”,[7]他通过大学课堂教学的实例分析提出情感知识在情感生态(emotional ecology)中的三个层面:个体层面,即为主体的情感联系;关系层面,即个体间的情感联系;社会政治层面,即为制度/文化中的情感知识。[8]除此以外,受到互动仪式链(兰德尔·柯林斯,2012)、[9]自我理论(乔治·赫伯特·米德,1999)、[10]社会行动论(马克斯·韦伯,2010)[11]等情感社会学理论中的情感思想的启示,以及阿莉·霍赫希尔德(Arlie R. Hochschild)将情感规则(feeling rules)作为情感自我呈现的要求,即“感知规则”和“展示规则”来控制自身的情感呈现的理论滋养,[12]本研究把情感知识界定为:一定情境下个体的语言、表情、动作、物理对象等符号所传递的讯息具有的情感意义,以及辨识、理解、传递这种情感意义的方法。[13]

从上述理论可知,情感知识不是人们对情感概念本身的解读,而是在不同情境中如何理解以及传递情感意义的知识。情感知识作为一种自我知识——互动中的情感意义呈现的知识——早已潜在地成为教师个人知识体系中的重要组成部分,支撑着教师的情感意义表达和情感能力。

(二)情感教育

朱小蔓在《情感教育论纲》中提到:“情感教育,就是关注人的情感层面如何在教育的影响下不断产生新质、走向新的高度,也是关注作为人的生命机制之一的情绪机制,如何与生理机制、思维机制一道协调发挥作用,以达到最佳的功能状态。”[14]在创建情感师范教育的论述中,朱小蔓不断强调培养师范生的人格特质和情感能力,尤其是情感人文素质对于教师成长的意义。[1]从操作层面上总结出师范生情感人文素养的培养路径和大量关于教师情感交往的方法、技巧,[2][15-16]但由于无法从方法论上对情感与个体道德信念、价值观之间的关系进行说明,情感教育理论向实践和行动的转化过程在学理层面便相对弱化,促使学界开始从其他学科如社会学角度研究考虑情感教育的现实基础。[17]

朱小蔓认为,情感师范教育需要硬件建设的配合,如办学体制、制度、课程设置等方面,又要有软件建设的配合,如学校文化、校园环境、办学思想等方面。[1]过去中等师范教育课程建设的重要经验之一是通过隐性课程进行教育培养。[18]师范生作为情感主体和不同情感对象互动时赋予行动的情感意义及其具体方式是一种集合了各类情感符号的专业情感知识体系,而这类知识的发掘需要通过对个案学校所处情境中校舍建筑、宣传标语、技能竞赛等各种物质与精神环境,以及在与教育者进行互动时的情感教育内容进行长期连续性的观察和分析。

二、研究方法

质性研究强调对话的、阐释的、辩证的方法论,强调根据情境采用不同的收集资料的方法,并且通过整体分析的方式剖析资料,满足研究对“理解”意义的需要。理解情感知识的呈现内容与习得方式不仅需要研究显性课程文本资料,也需要剖析情感知识呈现过程中的符号互动过程。

本研究遵循了典型性选择的原则,选取了一所以培养幼儿教师师资为主的幼儿师范学校A校作为个案。本研究围绕研究问题,运用访谈法、观察法、实物收集法,将A校隐性和显性课程中涉及师范生在校生活和学习的多处场景作为资料收集的情境,从宏观层面收集了相关国家政策文本,从中观层面收集了学校组织制度文本、视频和照片等实物资料。同时对这个情境中产生的各种微观互动,包括教师与师范生之间、师范生之间的人际交往进行了观察记录和访谈。所有访谈的录音都转录为文字并进行初步分析后,本研究使用了比较完整、而且符合研究话题的资料,之后对所有资料进行了情境分析和类属分析。

三、A校课程中的情感知识

在对A校显性和隐性课程中的资料分析后发现,学校课程中的情感知识涵盖了多元的专业主体的自我呈现过程。当师范生身处不同的情境如师范生、实习生和幼儿教师时,她们的行为被赋予不同的情感期待。

(一)情感知识的多元主体

作为课堂教学的延伸,A校开设了一系列的学生特色社团。如民舞社、书画社、围棋社、弦乐社、诗社等等。这些社团蕴含了各种通过表情、动作、语言表达情感意义的教育内容。此外,学校还通过邀请专家讲座、举行礼仪知识竞赛活动、美化校园环境、海报宣传等方式传递用语言、行动表达情感的方式,提高师范生艺术想象与创造能力、语言感受和表达能力,进而建构一个具有特定情感符号集合的师范生“我”。

在实习过程中师范生需要以实习生的身份掌握如何辨识、理解、传递情感意义以恰当的进行自我呈现的具体方法。如:谦虚、谨慎、认真、好学,尊重幼儿园领导和老师,团结同事和实习同学,互相帮助,友爱相处,团结协作。(实物资料-3)

当作为幼儿教师时,如遇到“当孩子不明原因的哭闹时”,幼儿教师需要“静下心来走近孩子,去体会孩子的心情。要特别关注孩子的情绪变化,蹲下来跟幼儿讲话,感知幼儿的不同表情、行为背后的情感诉求”(实物资料-3)。这句描述中提到的“孩子不明原因的哭闹”是构成情境的人和事件,面对这种情况,幼儿教师要“蹲下来讲话”“静下心体会孩子”,这些行动方式意味着对孩子的“关注”和对其“情感诉求”的理解,而相关行动则体现出了“关心”幼儿情感诉求的情感意义,呈现出的是不急躁、能够静下心、善于关注孩子的幼儿教师“我”的形象。

(二)情感知识的多维层面

以A校课程中的情感知识主体为基础,学校课程中涉及到情感主体与不同对象互动时的情感知识。包括:自我互动、自我与他人(教师、幼儿、指导教师等)互动、自我与组织互动。课程中的情感知识指出了情感主体(师范生、实习生、幼儿教师)在互动时如何通过赋予行动情感意义以呈现出被自己、他人、组织信赖和认可的“自我”。

1.自我互动:“做自己认可的自己”

A校以培养“灵秀”的学前教育师资为主要方向。灵气包括内在的心灵和脑灵,外在的手灵和体灵。秀气指的是内在的德美和情美,外在指的是行美和身美(实物资料-4)。这句话中其实体现了对师范生的情感讯息要求。判断动作或表情是否具有情感意义的标准就是其是否具有传递情感讯息的功能,以及是否被赋予了情感意义、形成了情感符号。“德美”“情美”是内在品质,“行美”“身美”则是通过动作、姿态、举止、表情等符号传递的“美好”的情感讯息,进而在自我呈现时具有情感意义。

2.自我与他人互动:“做他人认可的自己”

A校校园里有很多类似这样的标语,“谦让恭敬、先人后己、求同存异、学会倾听”(实物资料-1),“谦让恭敬、求同存异”可以是A校要求师范生所具有的一种品质,是师范生作为情感主体在与他人互动时呈现出的情感姿态及其情感意义。但是,在具体情境中,师范生表达“谦让、倾听”情感意义的行动方式是因人而异的。

3.自我与组织互动:“做群体认可的自己”

在A校校园招聘会上,研究者在对幼儿园招聘广告中“热爱幼儿、热爱学前教育事业”(实物资料-11)这项要求进行访谈时,一位园长回答到:“有些女孩子在和我们交流时眼神不够坚定,甚至左顾右盼,可能她对幼儿园工作并不感兴趣,只是在骑驴找马。”(访谈—张园长—17)这种类似于“看面相”的方式揭示了应聘情境中的情感知识,师范生在微观情境中的姿态、表情所传递出的情感讯息能够反映出她对事物“热爱”的真实程度。

(三)情感知识的类型

本研究发现A校课程中呈现的情感知识有两种类型:价值型情感知识和策略型情感知识,前者指出了情感主体行动时赋予行动的情感意义,是一种抽象的情感知识。后者指情感主体在行动时如何辨识、理解、传递情感意义,是一种具体的情感知识。课程中的两类情感知识往往糅合在一起,无法截然分开。

1.价值型情感知识

价值型情感知识以情感主体在行动中的情感意义为核心,强调了情感意义的价值和目的,以概念形式存在于文本、环境当中,这类情感知识指出了主体呈现的情感意义“是什么”。通过对收集到的资料进行类属分析,例如,“爱护幼儿、团结同学、虚心向指导老师学习,尊重实习幼儿园领导、教师和其他工作人员,服从他们的领导和指导。”(实物资料-9)“爱护幼儿”是实习生作为情感主体面对幼儿时赋予行动的情感意义、“团结同学”是实习生面对同学互动时赋予的情感意义、“尊重”和“服从”是面对领导和老师时赋予行动的情感意义,这些描述中并没有指出何种具体的途径或者情境能够表达上述的情感意义,因而是一种抽象意义上的情感知识。

价值型情感知识以情感主体在行动中的情感意义为核心,强调了情感意义的价值和目的,但是这种类型的情感知识过于抽象,是一种缺乏具体行动方式的空洞描述。师范生只有通过互动赋予这些描述性的情感意义以个人意义,才能内化成为师范生的内在语言,这种语言会有助于师范生在教育情境中对采取何种情感行动在头脑中作出价值判断。

2.策略型情感知识

策略型情感知识是指在一定情境中,情感主体在与情感对象互动中辨识、理解、传递情感意义的具体途径。它指在理解了情感意义的基础上,情感主体如何赋予行动以情感意义。例如,不要嘲笑幼儿的不得体行为,不要叫幼儿“做作”的名字(例如,甜心、亲爱的、宝贝),不要背对着幼儿坐,要弯下腰,平视幼儿,不要隔着房间喊幼儿,不要经常待在一个区角,不要单独差使一个幼儿,平等对待所有幼儿。(张燕,2013:40-41)(实物资料-2)这段文字描述了幼儿教师在面对幼儿时一些错误的情感表达方式。在真实的师幼互动情境中,幼儿教师经常会使用昵称来称呼自己喜爱的幼儿,这样的做法会被赋予“做作”的情感意义。幼儿教师与幼儿交流时背对幼儿等等也会被理解为对平等的背离。

价值型和策略型情感知识两者是抽象意义和具体行动的关系。学校课程中关于辨识、理解、传递情感意义的具体方式描述较少,情感意义的抽象概念描述比较多。

四、A校师范生情感知识的习得:符号互动

上文所揭示的情感知识进入动态情境时,如课堂教学情境、校园日常生活情境等,师范生们就会在“互动”中围绕“情感知识”产生体验以及情感符号。基于对A校“课堂教学情境”和“校园日常生活互动情境”的观察、访谈和实物资料对师范生习得情感知识的方式进行分析,研究发现师范生通过师生会话进行情感知识的创造,通过不同际遇习得情感知识。

(一)师生会话中的情感符号创造

师生会话中的情感符号创造是指在师范生对情感符号已有的意义理解基础上,通过课程教学由师范生与教师、同学围绕不同层面、类型的情感知识为关注焦点进行会话交谈的过程。成功的会话仪式充满兴趣盎然、有节奏的情感连带及情感共鸣,围绕关注焦点就会产生集体情感,进而新的情感符号就会被创造出来。反之空洞、乏味的会话互动中因为缺乏共鸣而使参与会话的师生失去对情感知识的加工、理解的机会。

这是一节课堂教学观察笔记。

观察时间:2016年11月16日观察地点:A校阶梯教室2

情境:《幼儿园班级管理》课堂观察对象:S老师

S老师双臂环抱在胸前,在台上来回踱步,她目视着课件,开始慢慢读:“午睡时,一个小女孩突然大叫老师的名字,老师赶忙跑到她的床前,她睁大眼睛看着老师说:‘老师,我梦到从滑梯上摔下来了。’老师心里一热,抱着她说:‘宝贝不怕,老师在,没事的,睡吧!’老师拍着她的背,她慢慢睡着了。这位老师心里特别感动,孩子在需要帮助的时候叫了她的名字,孩子喜欢她、信任她、依恋她。”读到这里,S老师面向学生说:“这是一种爱,你们在幼儿园工作中要去爱孩子。”除了第一排的几个女生以外,多数人低着头,面无表情。最后一排几个女生悄悄地掏出了手机摁亮了屏幕。

接着S老师切换了PPT内容,屏幕的亮光反射在讲台上,前排一些本来低头看手机的学生抬起头看着屏幕,S老师又开始朗读案例:“林林常常一个人躲在教室的一角,……周老师细心照顾孩子,牵着他的小手,逐渐地,林林不再躲起来。”①S老师读完后说:“请大家思考一下这位教师做得怎么样?”同学们开始小声议论,S老师在讲台上踱着步子。大约一分钟过去后,没人举手回答,S老师停顿了一下,似乎轻轻叹了口气。这时有些人拿起笔,把PPT上的内容抄写下来,有些人抬起头看了一眼,又迅速低下了头。

在课堂学习过程中,师范生们低头玩手机、沉默不语、面无表情。师生之间弥散着低落的情绪,大家呆板的身体姿态泄漏出一种乏味的精神状态。教师在课堂上脱离了专业主体和情境的解读,让师范生无条件地接受“爱孩子”的信念和价值观,这与当时课堂师生关系的真实呈现——S老师“双臂交叉,昂着头,在讲台上来回踱步”——是否体现了“尊重和爱”之间形成某种可见的差异。师范生产生了情感知识内容与自己的课堂学习体验之间的强烈冲突,对于她们来说,课件上的文字和教师的语言并没有更新她们对原有的情感符号的认知。

在课堂上呈现的第二个案例中,出现了大量的幼儿园教师行动描述如“抚摸幼儿”“牵着他的小手”,但是,S老师没有就案例中“爱孩子”(价值型情感知识)和“怎么爱孩子”(策略型情感知识,如语言、表情、声音符号)激发师范生们根据自己的经验和理解进行讨论,没有对这些符号所表达的情感意义进行解释,也没有利用师范生们的这些体验来深入地“建构”或“重构”这些情感知识,而是把这些“情感知识”隔空抛给师范生们。师范生在接受、内化课程知识的过程中因S老师的“陈述性”的语言风格形成较低水平的情感状态,使得师范生们很难内化课堂教学案例中所呈现的具有专业主体性的“策略型情感知识”和“价值型情感知识”的具体意义,进而更新她们自己已有的情感理解。

(二)日常际遇中的情感符号传递

日常际遇中的情感符号传递是指师范生在学校的日常生活中习得情感符号。师范生在不同的际遇情境中“习得”情感知识是一种不断获得情感符号在情境中对于自己来说意味着什么的过程。师范生体验过“被尊重”才能习得代表“尊重”的情感符号并理解尊重的情感含义。

在毕业生进行顶岗实习之前,A校组织了一场大型的校园招聘会,来自省内外的三十多家幼儿教育机构提供了五百多个顶岗实习岗位。辅导员为了鼓励大家去参加招聘会而专门召开班会进行动员。

观察时间:2016年12月5日观察地点:A校阶梯教室2

情境:实习动员大会观察对象:温宁班级、辅导员

辅导员提高音量:“招聘会必须要参加!看一下人家正儿八经的招聘会什么样的,说不定有自己心仪的呢!还有,去的时候你不能不梳头不洗脸就去了吧?最起码你得整整齐齐的吧?”(学生中爆发出一阵笑声)辅导员顿了顿,“到时候我会给你们签到!”大家开始七嘴八舌议论了起来……

辅导员在过程中注重物理控制(签到),而非内化招聘会对于就业的重要性,而且对“正儿八经”的招聘会没有给予任何专业的指导。导致师范生因为准备不充分在招聘会上失去了以师范生、实习生身份与幼儿园管理者进行情感互动的机会,使本就抽象的对学校、对职业的情感偏离师范生的生活经验(观念)的同时,也使师范生失去了习得情感符号的机会。师范生小Q说:“没想到招聘会是当场面试的,以为差不多投个简历就行了……,也没人通知,也没学姐或老师提醒一句……”(访谈-12)无论是小Q、辅导员还是招聘单位,在这场招聘会中获得的成员身份感和情感能量都是有限的。假如师范生能够对招聘会的必要准备工作多一些了解,她们在招聘会上也许能体验到更多作为实习生的成员身份,形成新的情感符号。

从以上分析可知,师范生在会话互动、际遇中针对这些具有专业主体性的情感知识赋予个人意义,便会获得新的情感符号和情感能量,情感符号也便拥有了被唤起的生命力。情感符号本身是具象化的,师范生所习得的情感符号是一定情境中的情感主体如师范生、实习生、幼儿教师与自己、他人、组织互动时赋予了情感意义的语言、动作、物理对象等符号。师范生习得情感知识的过程也是对情感意义的二次建构。

情感知识的习得是对知识符号的“个人意义理解”,是具有“主体性”的情感意义传递、生成的过程。师范生对情感意义赋予个体意义后才能实现对原有价值信念的冲击、内化为情感符号进入思维,接下来才能在情境中加以实践运用。情感知识的习得对于师范生来说不仅是情感意义的概念积累,也意味着情感符号及其情感能量的个人储备过程。

(三)师范生情感知识习得的情境嵌入

情感知识的建构、传递、习得需要依托特定的情境,在不同情境的互动中形成的情感符号包含了对情境的解释。课程中情感知识脱离情境后就无法被理解、内化为个人的意义。本研究发现,在师范生习得情感知识的方式中,需要依托于国家层面的道德化情境、地方层面的技能化情境、学校层面的性别化情境。师范生生活、成长于这样的社会情境中,对情境逐渐形成认同,并纳入至自己对情感知识的意义理解当中。

1.国家层面的道德化情境

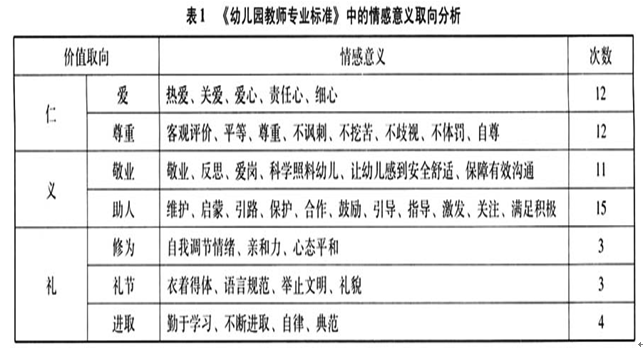

《幼儿园教师专业标准》包含了幼儿园教师所应具备的素养、知识、能力等要求,[19]是具有幼儿园教师培养和评价指导意义的国家标准。经过对其中情感知识内容的词频统计,从中可以鲜明地看到情感意义的“道德化”倾向,见表1。

道德作为一种价值追寻和社会准则下的集体话语方式,所表征的是人与自己、与世界的价值关联蕴意。从表1中可以看到,幼儿园教师的专业标准中体现了“仁、义、礼”的道德情感取向。“尊重”和“爱”体现“仁爱”思想的情感意义;“敬业”和“助人”体现了情感主体表达“义”的行动方式;“修为”“礼节”“进取”等体现了情感主体表达“礼”的自律要求。这些情境特征嵌入情感知识的习得过程成为情感符号的内容,道德是这个过程中的重要价值成果。这种道德化情境中的情感知识如果无法依托于情感体验转化为一种具体的、实际意义上的情感符号进入师范生的思维结构,也许就只能成为一种抽象的认知印记和理想境界。

2.地方层面的技能化情境

A校所在地的教育部门每年都会组织师范生教学技能大赛。其中就包括了绘画、手工、舞蹈、歌表演的赛项,在比赛文件中有这样的描述:“选手需要从指定的十首歌曲中现场抽取一首弹唱……普通话标准,语言清楚、流畅、生动;感情充沛,体态大方、得体。”(实物资料-21)音乐是一门依靠听觉进行情感传递的艺术,舞蹈则是通过肢体语言传递情感的视觉艺术,这些艺术形式能够通过声音、表情、肢体语言从多角度、多层次展现人类的基本情感。音乐和舞蹈用表意符号展现出“只可意会、不可言传”的情感境界,在情感熏陶中抒发情感,细致入微地表达情感。技能比赛通过“乐教”与“礼教”达成师范生情感道德教育的和谐统一。

3.学校层面的性别化情境

除了培养职前幼儿教师的教育职能,学校本土文化中蕴含了如何运用女性社会角色所蕴含的情感品质进行工作的思想,并成为A校传授、渗透、实践的“专业知识体系”中不可或缺的重要内容。A校在校学生中,女生占比在98%左右,有相当一部分人在毕业之后并未选择幼儿教师行业,而是选择了其它诸如导购、前台等服务行业。在A校所处的北方地区,幼儿教师结婚后便离开岗位,这成为导致许多幼儿园教师队伍不稳定的隐性因素(访谈-2)。早年毕业于A校的小M老师说:“我们学校毕业的(同学)形形色色干什么的都有,有很多人一结婚就不工作了。”(集体访谈-2)

此外,幼儿教师的性别标签在教科书中也非常常见,基本上会用“她”而非“他”来指代幼儿教师。在《幼儿园班级管理》教材中,出现了许多像妈妈、母亲、护士等带有鲜明性别特色的社会角色。师范生对这些生活中的角色并不陌生,幼儿教师的专业主体身份的性别边界趋于固化,在进入实践领域后,当师范生需要进行情境性的角色拓展时,也会受制于性别造成的刻板印象。

五、研究结论

在师范教育过程中,负荷着情感能量的情感符号进入师范生的情感符号储备后在实践情境中被唤起用来“思考”和“理解”情境,由于这些情感符号只有在情感行动时才比较容易被观察到,所以一直以来被师范院校所忽视。通过本研究所论证的情感知识类型和习得方式,揭开了情感知识向实践转化的黑箱:通过课程中的符号互动,师范生逐渐习得如何运用情感符号进行自我呈现,实现自我重构。

(一)基于自我呈现的情感知识

师范生们在长期的学校、家庭、社会的际遇链中形成不同的自我概念,习得了这些自我概念状态下的可以被视作为“文化资本”的情感性符号。这些符号是鲜活的、灵动的、可变的,是日常生活中自我呈现的复杂情感的意义集合。在课程学习中,学校通过专业共同体的塑造使得个体原有的意义集合逐渐趋于一种共识,这也是课程的意义——为社会塑造社会所需要的“人”。这个“人”在本研究中是“师范生”“实习生”“幼儿教师”,在实习情境中根据需要发展为不同的情感角色。换句话说,课程中的情感知识是对个体生活中的情感经验在专业领域中的“自我”的进一步丰富和延展。同时,情感知识的两种概念类型:价值性情感知识和策略性情感知识进一步回应了情感师范教育的实践命题。

(二)符号互动中角色的自我重构

本研究在秉持的理论视角的基础上进行资料分析后发现,学校的各种情境唤起了师范生对情感符号的习得与运用,这个过程的动力机制是师范生为证实自我引起的情感主体身份-角色的自我重构。

师范生主要通过师生会话和日常际遇两种符号互动的方式习得课程中的情感知识。前者是师范生和教师在已有情感经验基础上围绕情感知识中的情感意义进行对话产生新的意义理解,并在此基础上形成新的情感符号及情感能量,后者是师范生通过际遇互动习得新的情感符号意义及情感能量。两种符号互动方式能帮助师范生习得情感知识为不同程度的情感符号。

六、结语

2014年,习近平总书记在看望北师大师生时提出“有理想信念,有道德情操,有扎实学识,有仁爱之心”的“四有”好老师的培养目标,[20]也为教师教育工作者指明了努力的方向。《幼儿园教师专业标准》隐含了师范生情感社会化的目标:“礼”作为外在行动方式与内在的“仁”构成一种师范生的情感行动逻辑,渗透在国家层面、地方层面的社会、学校教育情境中,内化为师范生的思维方式。所以,尽管本研究的情感知识概念脱胎于“理性社会行动”,但是“合礼化”才是师范院校课程中情感知识的本质特征。

本研究从情感知识的视角分析了学校课程中的情感师范教育,从情感社会学角度对教育领域的情感话题进行了一种微观社会学的探索。这种探索是朱小蔓“情感师范教育”理论指导下的实践,也是从知识的角度审视师范生的情感教育,进一步完善教师的素质结构的探索。朱小蔓在创建情感师范教育的论述中曾提到应培养师范生获得坚实的自我概念后就能够对专业知识进行自我更新。[1]根据本研究结论来看,情感是承载符号交流和价值的工具,是人类社会生活的本质与追求。在把握现代师范生特征的前提下,我们更需要通过课程赋予师范生的“自我”以恰当的情感意义,帮助其建立情感性的自我概念。

“情感知识”议题对于现实的启发是,任何一个师范生在工作情境中的情感行动方式并非仅仅是精神与道德的体现,从长期来看是有规律的,甚至是必然的,无论是对行动者还是情感对象,它产生的影响也是深远的。

注释:

①该案例为S老师备课时参考朱家雄、张亚军(2010)的《给幼儿教师的建议》一书中的内容。

参考文献:

[1]朱小蔓.创建情感师范教育[J].江苏高教,1994(3):39-41.

[2]刘胡权.论教师职前培养的“情感-人文”取向[J].教师发展研究,2018,2(1):8-13.

[3]徐志刚.走向现象学的教师情感研究[J].教育探索,2009(11):99-100.

[4]周洁.幼儿教师情感投入的价值与必要性[J].学前教育研究,2009(7):68-70.

[5]王青,汪琼.情感对教师身份发展影响的叙事探究[J].教师教育研究,2020,32(1):95-102.

[6]周洪宇,王配.给教师情感世界打开一扇窗——以近代乡村塾师刘绍宽为例[J].教育研究,2020,41(2):72-80.

[7]ZEMBYLAS,M. The Emotional Characteristics of Teaching:An Ethnographic Study of One Teacher[J].Teaching and Teacher Education,2004,20(2):185-201.

[8]ZEMBYLAS,M. Emotional Ecology:The Intersection of Emotional Knowledge and Pedagogical Content Knowledge in Teaching[J].Teaching and Teacher Education,2007,23(4):355-367.

[9]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].北京:商务印书馆,2012:58.

[10]乔治·赫伯特·米德.心灵、自我与社会[M].北京:华夏出版社,1999:146.

[11]马克斯·韦伯.社会学的基本概念[M].桂林:广西师范大学出版社,2010:5.

[12]HOCHSCHILD,A. R. Emotion Work,Feeling Rules,and Social Structure[J].American Journal of Sociology,1979,85(3):551-575.

[13]郝少毅.“隐性的情感力量”:安宁幼专情感知识及情感行动的个案研究[D].北京:北京师范大学,2020.

[14]朱小蔓.情感教育论纲[M].北京:人民出版社,2008:4.

[15]王平.教师情感表达和师生关系建构:教师操作手册[M].北京:北京师范大学出版社,2018:82.

[16]朱小蔓,钟芳芳.教师情感表达与师幼关系构建操作手册[M].北京:北京师范大学出版社,2018:24.

[17]马多秀.情感教育研究的回顾与展望[J].教育研究,2017,38(1):52-61.

[18]包同曾.从‘无机’到‘有机’:贯彻中师《教学方案》的思考之二[J].师范教育,1993(11):3-4.

[19]教育部关于印发《幼儿园教师专业标准(试行)》《小学教师专业标准(试行)》和《中学教师专业标准(试行)》的通知[EB/OL].(2012-09-03)[2021-01-30].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s6991/201209/t20120913_145603.html.

[20]习近平.做党和人民满意的好老师——同北京师范大学师生代表座谈时的讲话[N].新华每日电讯,2014-09-09.

作者简介:郝少毅,天津体育学院体育文化学院副教授,博士,主要研究方向为教师教育、学前教育、情感教育社会学。通讯作者:朱志勇,北京师范大学教育管理学院教授,博士生导师,博士,主要研究方向为教师教育、教育管理、课程改革、高等教育、教育社会学;E-mail:zzy@bnu.edu.cn。

来源: 《教师教育研究》2021年第6期