1.中国高校教师信息化教学能力调查研究

2.翻转课堂教学模式下高校教师角色定位与课堂创新

3.从慕课1.0到慕课4.0:创新和颠覆

4.基于“互联网+双创”的跨境电商教学实践探索

中国高校教师信息化教学能力调查研究

摘要:高校教师信息化教学能力已成为提升新时代高等教育人才培养质量的关键因素。针对全国28所本科和高职院校的1147名教师的调查研究表明:国内高校教师整体上已经具备了信息化教学的基本能力,但是具有较高应用水平的教师比例偏低;教师借助信息技术创新教学模式能力和信息化教学研究能力尚待提升;信息化教学意识、素养、能力和研究等4个能力维度上具有进阶发展的正向路径关系;新入职教师的能力水平明显高于在职教师,获得博士学位的教师显著高于其他教师,理工科和医科教师高于文科教师;本科院校教师在信息化教学设计和教学研究能力方面表现出较高水平,而高职院校教师则在信息化教学意识和项目化教学方面表现更优。

关键词:教学能力,调查研究,信息化教学,高校教师,教师专业发展

数据统计显示,从1999年至2014年,我国高校教师队伍持续快速增长,专任教师总数达到153.5万人,居世界第一,具有博士、硕士学历专任教师比例超过50%,青年教师和中青年教师超过70%[1]。为了解高校教师专业发展现状、总结经验、找准问题,为促进教师专业发展提供咨政意见,2016年教育部教师工作司委托中国高等教育学会开展“中国高校教师专业发展调研”课题研究工作,本研究是其中子课题研究成果,聚焦于教师信息化教学能力调查。

信息技术作为一种强大的变革力量,已经并将持续对教育教学产生深远影响。我国近年来连续出台一系列政策文件,重点强调“信息技术与教育教学深度融合”,要求教师要应用信息技术提升教学水平、创新教学模式[2-4]。美国高等教育信息化协会主席戴安娜·亚伯林格曾指出:高等教育课程教学中应用信息技术面临重大威胁,教师正在试图简单机械地把传统面授教育原封不动地搬到网络环境中。要解决这种实践上的困境,首先要引导教师突破信息技术作为工具论应用范畴的思维禁锢,在信息技术支撑的全新学习环境下实现教学方法与范式的实践创新[5]。因此,本研究拟从信息时代高校教师信息化教学能力应有的内涵出发,建立分析框架,编制测量问卷,展开样本调查,以期揭示当前我国高校教师信息化教学能力水平的状况并提出相应政策建议。

一、教师信息化教学能力内涵的不断发展

教学是一个复杂、多因素、人与人互动的社会实践活动,从不同的角度理解就会产生不同的教学形态。20世纪90年代,南国农先生从信息技术的视角考察教学过程,提出了“信息化教学”概念,成为研究教师信息化教学能力的起点[6]。随着时代进步与科技的发展,教师信息化教学能力的内涵不断演进发展。本世纪初,诸多学者从信息技术建构教学环境的视角对原有教师教学能力的内涵进行了扩展,其中以顾小清教授提出的五维信息化教学能力和国际培训、绩效与教学标准委员会(IBSTPI)提出的教师能力标准(Instructor Competencies)最具代表性[7][8]。21世纪初期,世界各国政府纷纷出台国家教育信息化发展战略,促使教师信息化教学能力逐渐扩展为面向教育教学系统资源的设计、开发、利用、管理和评价的教育技术能力,其间成果以美国推出的国家教育技术能力标准(NETS)和我国的中小学教师教育技术能力标准(CETS)最为典型[9][10]。由于教育技术能力视野下的教师信息化教学能力范畴过于宽泛,造成教师能力标准实施与研究过程往往不够聚焦,部分学者从信息技术与课程整合的视角来进行界定,美国学者科勒(Koehler)与米什拉(Mishra)提出的整合技术的学科教学知识(TPACK)和何克抗教授提出的信息技术与课程整合理论成为这一阶段研究的代表[11][12]。近年来,随着互联网技术的不断发展,数字时代教师教学能力的变革与创新开始受到关注,教师信息化教学能力的研究开始更加注重教师理解驾驭信息、利用信息技术开展高效学习和展现数字化公民道德意识与责任等问题。联合国教科文组织(UNESCO)2012年发布的“教育信息与通讯技术能力框架”与国际大学与图书馆研究协会(ARCL)提出的“高等教育信息素养能力标准”成为当下开展研究的重要依据[13][14]。

二、高校教师信息化教学能力研究现状

考虑高校教师真实的教学情境,学者们一般从教学意识、专业知识和应用行为等方面开展调查研究。如2015年,张一春和王宇熙以江苏省74所高职院校的373名教师为样本,从信息技术认知、信息化教学效果影响因素、信息化教学工具应用等维度进行调查,发现高职教师在信息技术对学习者的作用、促进学习者学习态度和交流活动等意识感知维度上呈现较高的水平,在计算机软件、多媒体工具等技术应用能力也表现出较高的能力水平,但在应用新媒体技术、翻转课堂等新教学模式应用和基于网络开展学习反思等均处于中等偏下的水平[15]。2016年,李雨潜从信息化教学意识、知识和行为等3个维度对256名本科师范专业教师的信息化教学能力进行了调查,发现本科师范专业教师信息化教学意识均值最高,其次是信息化教学知识,最低的是信息化教学的应用行为[16]。台湾学者Syh-Jong Jang在2016年对台湾226名大学物理教师的信息化教学能力水平进行了调查,发现教师在教学技术支持和教学信息技术整合能力较高,在技术支持教学的呈现方式与策略方法方面还有待提升[17]。通过上述研究分析可知,从意识、知识和行为等3个维度开展高校教师的信息化能力测评更具效度和区分度,可以有效揭示教师将信息技术融入课程教学的能力变化过程。

基于上述思考,本研究构建了“数字时代高校教师信息化教学能力的结构框架”,从信息技术融入教学的意识、素养、能力和研究等4个维度描述高校教师信息化教学能力的阶段性发展,具体为:①信息技术融入教学的意识:教师信息化教学应用意识、对政策导向和教学能力标准的感知度;②信息技术融入教学的素养:从单纯的掌握教学技术工具扩展到应用各种智能终端,实现终身泛在学习的能力;③信息技术融入教学的能力:技术与课程教学整合应用能力、基于教育系统思考创新技术支持课程教学的模式、方法和策略;④信息技术融入教学的研究:对信息技术融入课程教学的分析、设计、开发、实施和评价全过程开展精细化研究,对数字化环境下教师教学实践性知识发展的有效程度进行证伪,科学有效地创新各种教学模式、方法与策略[18]。基于上述结构框架,本研究开发了“数字时代高校教师信息化教学能力测评问卷”[19],开展了更为广泛的样本调查,以便更加全面地揭示我国高校教师信息化教学能力和高校课程教学的信息技术融入状况。

三、本研究的具体设计

(一)调查问卷内容

“数字时代高校教师信息化教学能力测评问卷”包括高校教师基本情况和教学能力两个部分,共计40个题目。其中教师基本情况包括性别、教龄、学历等8个题目,教学能力包括32个题目,采用里克特五点测量量表。教学能力具体考察内容为:意识部分主要描述教师对ICT融入教学实践的应用感知和应用意愿;素养部分从信息技术工具应用、知识表征工其应用、资源制作与开发和网络教学平台应用等方面描述技术应用素养;能力部分从课程教学设计、教学模式应用、教学反馈指导、教学组织交互和学习效果评价等方面描述技术融入具体课程的程度;研究部分从教学研究改进课程教学的视角设计了反思、交流和专业发展等考核指标,同时测量教师在数字化教学中获取在线数据并进行教学效果评价与改进的能力。

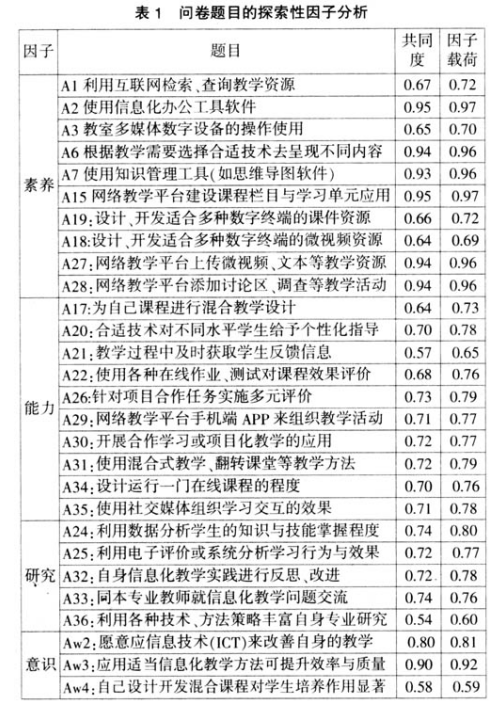

该问卷于2016年5月在若干实验院校进行试测分析,其中试测样本量N=231,通过题目遗漏值分析、均值判断、题目偏度系数、高低组别独立样本t检验分析、修正题目与总体相关系数和删除题目后的α系数判断等6个环节的分析检验后,确定了28个题目。在此基础上对28个题目进行了探索性因子分析,(见表1)结果显示KMO检验值为0.913,累积解释方差69.47%,Bartlett球形检验效果的显著性特征值为0.000(P﹤0.01),说明题项设计的收敛与区分效度较好。通过主成分分析的“最大变异法”和“直接斜交法”抽取出4个因子维度,再对修正题目后的问卷进行信度检验,结果显示总体问卷的Cronbach’s Alpha为0.956,意识部分问卷α系数为0.948,素养部分问卷α系数为0.876,能力部分问卷α系数为0.934,研究部分问卷α系数为0.830,说明该问卷具有较高的信度,可以用于更大范围的调查应用。

(二)调查抽样过程

本研究从北京、山东、江苏、浙江、辽宁、内蒙、新疆、安徽、陕西、重庆、湖北、广西、广东、宁夏等14个省、直辖市、自治区各选择了1所普通本科和1所高职高专院校开展调研。自2016年7月至2017年2月,通过“清华教育在线”网络教学平台问卷管理系统进行在线问卷发放,系统进行自动筛选与数据采集,共回收问卷1220份,其中有效问卷1147份,调查数据主要采用SPSS21.0和AMOS19.0进行统计分析。

(三)调查样本统计

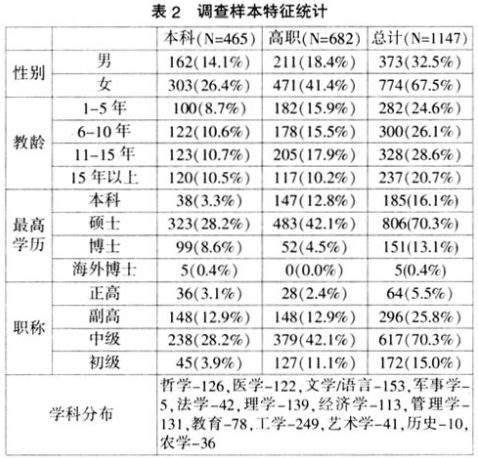

调查样本中本科教师465人,高职高专教师682人;华东地区(山东、江苏、安徽和浙江)345人,华北、东北与华中地区(北京、辽宁、内蒙古和湖北)234人,华南与西南地区(广西、广东和重庆)361人,西北地区(陕西、新疆和宁夏)207人,其他特征见表2。从教师性别、教龄、最高学历、职称、学科分布等方面做到了基本覆盖。

(四)调查研究问题

为了更全面了解我国高校教师信息化教学能力的整体现状和具体能力的差异,进一步了解高校教师在不同教龄、学位、学科和地区等人口学变量下的能力水平差异,本研究首先确定了3个基本研究问题:①高校教师信息化教学整体能力处于什么样的水平状况?②高校教师信息化教学能力在4个具体维度下处于什么样的发展程度?③高校教师在不同教龄、学位、学科、地区等特征下的信息化教学能力水平是否存在显著性的差异?

已有研究主要将本科院校教师或者高职院校教师作为独立群体进行了调查,针对本科教师与高职教师能力水平的比较分析相对缺乏。基于此,我们确定了第四个扩展性问题:④本科和高职院校的教师在整体能力和4个具体能力维度上是否存在显著性差异?

已有调查并没有对测评调查框架之间维度的相关关系进行验证,在设计测评理论维度或框架时也没有思考确定的子维度之间是否存在相互作用的发展性关系。因此,本研究期望通过构建信息技术融入教学的意识、素养、能力和研究4个维度之间的路径关系模型,来验证高校教师的信息化教学能力发展过程是否存在一定的阶段性发展路径(从开始意识到具备基本应用素养、再到领悟和理解方法策略的能力、再到研究创新教学的思考),于是确定了第五个扩展性问题:⑤高校教师将信息技术融入教学的意识、素养、能力和研究等四个维度能力之间能否构建路径假设关系模型?是否存在如下的假设关系?5-H1:意识对素养具有正向作用?5-H2:意识对能力具有正向作用?5-H3:素养对能力具有正向作用?5-H4:素养对研究具有正向作用?5-H5:意识对研究具有正向作用?5-H6:能力对研究具有正向作用?

四、调研数据分析

(一)高校教师信息化教学整体能力状况分析

对1147名高校教师的信息化教学能力进行描述性统计,整体均值为3.46,均值范围在1.57~4.89;为了更清晰解释抽样群体之间的能力分布趋势,对样本所有题项上的平均分划分为更为详细的7个等级,由此统计1147名教师的能力均值频度分布。(见表3)

结果表明:①大部分抽样院校教师初步具备了开展信息化教学的基本能力,处于中级偏下水平(等级4)与中级偏上水平(等级5)的教师占总体的73.3%;②处于比较高和高级水平(等级6和7)的教师占总体的12.4%,这些教师可以很好地运用信息技术开展教学;③还有相当一部分教师还不具备基本的信息化教学能力,处于低级水平及以下(等级1、2和3)的教师占总体的14.3%。

(二)高校教师信息化教学能力在4个维度下的状况分析

从信息技术融入教学的意识、素养、能力和研究4个维度对高校教师教学信息化能力进行描述性统计分析,结果表明:①教师意识维度处于比较高的水平(等级6),均值为4.17±0.66,其中3个指标分别为4.24±0.78、4.20±0.74和4.06±0.82;②教师素养维度水平次之,均值为3.83±0.66,10个指标均值范围在3.79至3.89之间,说明教师素养水平处于中级偏上的水平(等级5);③教师能力维度均值为3.28±0.62,除了A21(均值为3.59)达到了中级偏上的水平,其他9个指标均值范围在3.11至3.45之间,处于中级偏下的水平(等级4);④教师研究维度均值为2.67±0.57,5个指标均值范围在2.54至2.89之间,处于低级水平(等级3)。可见,从信息技术融入教学的意识、素养、能力和研究4个维度来看,教师的能力依次降低,这与李雨潜有关本科师范专业教师和张一春有关高职院校教师信息化教学能力的调查研究中有关意识、专业知识和行为能力的结论一致[15][16]。

(三)高校教师在教龄、学位、性别、地区、职称、学科等特征下的能力差异分析

1.新入职教师信息化教学能力水平最高。按照新入职、5年以下、5~10年、11~15年和15年以上5个教龄区段进行方差齐性检验(P﹥0.05),显著性效率(sig=0.57)﹥0.05,说明方差具有齐性;通过Least-significant difference进行各组均值配对比较,方差分析结果显示P=0.049﹤0.05,说明不同教龄教师的能力水平在α=0.05水平上存在显著性差异,其中新入职教师能力水平最高,均值为3.59,5年以下、5~10年、10~15年和15年以上的教师均值分别为3.47、3.45、3.49和3.40。这一研究结果与李雨潜有关本科师范专业教师信息化教学能力的研究一致[16],而与Syh-Jong Jang的研究结果有差别,该研究显示教学年限在16~25年的教师信息化教学能力整体水平最为突出[17]。

2.获得博士学位教师信息化教学能力水平最高。按照不同学位进行方差齐性检验(P﹥0.05),显著性效率(sig=0.22)﹥0.05,说明方差具有齐性,通过Least-significant difference进行各组均值配对比较,方差分析结果显示P=0.000﹤0.001,说明不同学历背景教师的能力水平存在显著性差异,获得博士学位教师水平最高(均值3.64),与本科学历(均值3.37)和硕士学历(均值3.46)教师都存在显著性的水平差异,这一结论与Syh-Jong Jang的研究结果一致[17]。

3.不同学科教师信息化教学能力呈现差异。按照哲学、医学、文学语言、军事、法学、理学、经济学、管理学、教育学、工学、艺术学、历史和农学等进行方差齐性检验(P﹥0.05),显著性效率(sig=0.43)﹥0.05,说明方差具有齐性,通过Least-significant difference进行各组均值配对比较,方差分析结果显示P=0.000﹤0.001,说明不同学科教师的信息化教学能力水平存在显著性差异,具体为工学、艺术学、理学和医学的教师表现出更好的能力水平,均值分别为3.60、3.58、3.55和3.54,而法学、语言学和军事学能力水平较低,均值分别为3.28、3.29和3.30。

4.不同性别、地区、职称等的教师没有体现出教学能力水平上的差异。将男女性别作为分组变量,对男教师(N=373)和女教师(N=774)进行T检验,结果显示男教师能力均值为3.49,标准差0.51,女教师能力均值3.45,标准差0.45,t值为1.34,p=0.18﹥0.05,说明不存在显著性差异。这与Syh-Jong Jang的研究结果有差别,他们发现男教师比女教师在技术支持的教学专业知识和信息化学习环境对学习者学习的理解等两个维度上表现出更高的能力水平[17]。

按照4个不同地区进行方差齐性检验(P﹥0.05),显著性效率(sig=0.032)﹤0.05,说明方差不具有齐性,通过Tamhane’s T2进行各组均值配对比较,方差分析结果显示P=0.453﹥0.05,不同地域教师不存在显著性差异。

按照初级、中级、副高和高级职称进行方差齐性检验(P﹥0.05),显著性效率(sig=0.042)﹤0.05,说明方差不具有齐性,通过Tamhane’s T2进行各组均值配对比较,方差分析结果显示P=0.105﹥0.05,说明不同职称教师不存在显著性差异。

(四)本科教师和高职教师信息化教学能力的水平差异分析

对本科教师(N=465)和高职教师(N=682)进行独立样本T检验,结果发现:

1.本科教师和高职教师整体信息化教学能力不存在显著性差异,本科教师整体水平能力均值3.49,标准差0.45,高职教师整体水平能力均值3.45,标准差0.48,t值为1.58,P=0.12﹥0.05。

2.本科与高职教师在研究维度能力存在显著性差异,本科与高职教师在研究维度的能力均值为2.82±0.51和2.55±0.59,t值为8.01***;而在意识、素养和能力3个维度均值水平不存在显著性差异,分别为4.12±0.65与4.20±0.66、3.88±0.67与3.80±0.65、3.25±0.64与3.31±0.60,t值分别为-1.89、1.85和-1.57。

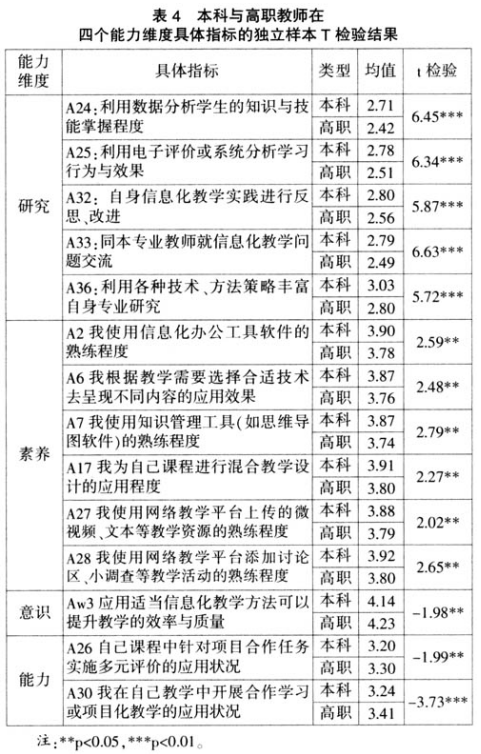

3.对本科与高职教师4个能力维度的具体指标项进行独立样本T检验分析,结果发现:研究维度的所有5个指标、素养维度10个中的5个指标、能力维度10个中的2个指标、以及和素养维度3个中的1个指标存在显著性的水平差异。(见表4)

(五)高校教师信息化教学能力中4个维度之间的路径相关关系分析

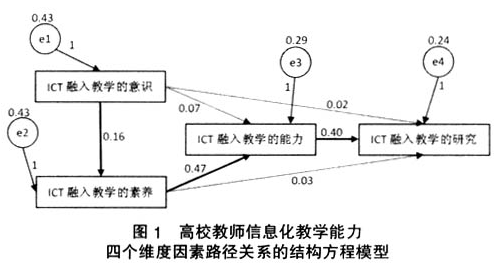

为了进一步探究高校教师信息化教学能力4个子维度之间是否存在进阶性发展路径,本研究将进一步建构路径因素关系预测模型并证明其有效性。根据研究问题的6个假设关系,使用AMOS21.0软件考察预测模型的数据与结构拟合度,结果显示x2/df=1.17﹤8.0,RESMA=0.02﹤0.08,适配度指数GFI为0.995、调整后适配度指数AGFI为0.985、标准适配指数NFI为0.996、非规范适配指数TLI为0.997和比较适配指数CFI均为0.98,拟合指数良好,由此可以建构出高校教师信息化教学能力的4维度因素路径关系的结构方程模型。(见图1)

对因素路径关系结构方程模型中4个维度能力的6种假设关系进行进一步的验证分析,结果发现:(1)5-H1:ICT融入教学的意识—﹥ICT融入教学的素养路径系数为0.155(﹥0.10),P值为0.01(﹤0.05),假设关系成立;(2)5-H2:ICT融入教学的意识—﹥ICT融入教学的能力,路径系数为0.066(﹤0.10),P值为0.096(﹥0.05),假设关系不成立;(3)5-H3:ICT融入教学的素养—﹥ICT融入教学的能力,路径系数为0.467(﹥0.10),P值为0.000(﹤0.001),假设关系成立;(4)5-H4:ICT融入教学的素养—﹥ICT融入教学的研究,路径系数为0.028(﹤0.10),P值为0.496(﹥0.05),假设关系不成立;(5)5-H5:ICT融入教学的意识—﹥ICT融入教学的研究,路径系数为0.016(﹤0.10),P值为0.663(﹥0.05),假设关系不成立;(6)5-H6:ICT融入教学的能力—﹥ICT融入教学的研究,路径系数为0.401(﹥0.10),P值为0.000(﹤0.001),假设关系成立。由此我们可以发现:5-H1、5-H3和5-H6的3个假设关系成立,即确定了:ICT融入教学的意识到ICT融入教学的素养是一个正向促进关系路径,ICT融入教学的素养到ICT融入教学的能力是一个正向促进关系路径,ICT融入教学的能力到ICT融入教学的研究是一个正向促进关系路径。据此,我们可以在高校教师信息化教学能力的4个子能力维度之间构建一个正向因素作用的关系路径,即信息化教学意识—﹥信息化教学素养—﹥信息化教学能力—﹥信息化教学研究。

由此可以初步揭示出:高校教师信息化教学能力发展具有阶段性的特征,教师从开始意识信息技术对教学的重要作用,到教师在信息技术应用过程逐步具备基本素养要求,再到深入课程教学实践中去领悟和理解深层方法与内涵,最后到关注研究创新变革教育教学模式的思想与方法,这体现了高校教师在信息化环境下教学能力从应用、到深化、再到创新的专业发展过程。

五、研究结论

(一)高校教师具备了一定的信息化教学能力,在4个不同维度能力上差异显著

整体来看,绝大多数抽样教师(85.7%)已经初步具备信息化教学的基本能力,但是具备较高应用水平的教师比例偏低(14.3%),特别是教师借助信息技术创新教学模式的能力,以及信息化教学研究的能力还有很大提升空间。

从信息技术融入教学的意识、素养、能力和研究等4个维度能力水平的调查来看,教师对在信息化环境下开展教学改革的必要性持有较高的认同感;教师具备信息技术工具使用的基本技能,技术不再是制约教师开展信息化教学的“鸿沟障碍”;教师在互联网+教育背景下开展有效教学的能力不足,仍是制约信息化教学发展的核心因素;教师对于课程教学的研究还停留在面授环境下的备课、反思等经验总结层面,缺乏基于网上数据开展学习分析、教学优化和即时评价反馈等方面的研究能力,成为信息化教学改革与创新可持续发展的制约因素。整体来看,目前高校教师在信息化教学能力方面距离国家提出的“信息技术与课程教学深度融合”的目标仍有不小的差距。

(二)高校教师信息化教学能力在某些人口学变量和学校类型上存在差异

不同教学年限、学科和学历的样本教师在信息化教学能力水平上存在显著性差异,主要表现为:理工科和医科教师的能力水平较高,而文科教师的信息化能力水平偏弱;新入职教师的能力水平要明显高于在职教师;获得博士学位的教师在能力水平上要显著高于硕士和本科水平的教师。本科院校和高职院校的教师的差异主要表现在:本科教师在教学研究的能力方面显著高于高职教师,同时在信息化工具软件、知识管理工具、知识呈现工具、网络教学平台资源应用和线上线下混合教学设计等方面表现出较高的能力水平;而高职教师在关信息化改善教学质量的意识与项目化教学能力方面表现更优。

(三)高校教师信息化教学能力呈现出“从意识到素养到能力再到研究”的发展过程

高校教师在将信息技术融入课程教学的过程经历了由开始意识、到逐渐领悟与深层理解和再到具备创新变革教学的阶段性特征,是一个应用、研究和创新的系统性发展变革过程,反映了教师教学是一个反思性的实践,体现了一种以学术积累为导向的教学实践性智慧的发展变化[20]。

韩锡斌,清华大学教育研究院副教授,北京 100084;葛文双,通讯作者,陕西师范大学教师专业能力发展中心讲师,陕西西安 710062

作者: 清华大学教育研究院 韩锡斌 陕西师范大学教师专业能力发展中心 葛文双

来源: 《中国高教研究》2018年第07期

翻转课堂教学模式下高校教师角色定位与课堂创新

摘要:为全面落实立德树人根本任务,培养更多的创新人才,造就高素质专业化创新型教师队伍至关重要。新时代对教师更新传统课堂教学观念提出了新要求,尤其在翻转课堂教学模式下,教师角色重新定位值得关注。陕西师范大学基于十年的课堂创新探索实践,提出PACE课堂创新核心要素及模式,提供了发展教师课堂创新能力之CPID思路与理念,并对教师在课堂中的角色重新定位,为实现新时代教师角色转变提供实践参考。

关键词:翻转课堂,课堂创新,高校教师,角色定位

2017年9月8日,教育部部长陈宝生于《人民日报》刊文《努力办好人民满意的教育》,文章提到“要坚持内涵发展,把质量作为教育发展的生命线,努力培养学生的创新精神和实践能力,掀起‘课堂革命’”。“课堂革命”的关键在教师。面对新时代新形势,教师应以何种角色去落实、完成新时代的育人任务值得大家深思。基于陕西师范大学(简称陕师大)的十年课堂改革探索实践,笔者提出新时代教师角色定位及角色转变的理念与做法,以期为新时代高校创新人才培养提供参考。

一、高校教师角色定位现状

教师的角色定位受到来自社会和职业本身因素的影响,新时代社会的需求与自身认知之间的矛盾使得教师角色转换有其必要性和必然性。目前,依托课堂改革,教师主动采取新的课堂教学模式己成为教师角色重新定位及转变的催化剂。

1.教师角色定位的影响因素

高校教师的角色定位与两个因素直接相关:一是学校职能,二是教学模式[1]。大学的根本职能和追求是通过教育教学培养创新人才,人才培养要适应社会发展的需求。随着“互联网+”行动计划的启动,信息技术成为社会发展的巨大推力,信息技术对教育发展具有革命性影响,这种影响是深入生活各个层面的。信息大爆炸使学生获取信息的内容更加丰富、方式更加便捷,教师不再是学生信息的唯一来源,也不再是刻板的知识传授者。当教师与学生同时暴露于大量信息之中,“交流者”比“传授者”更容易提升教学效果,教师应成为课堂组织者,帮助学生合理有效地分析所收集的资料,准确地表达自己的观点。

传统教学模式下,高校教师对自己的定位更倾向于对学生进行知识传授,而非能力培养,大学教学也更侧重于教导。教师在组织教学时往往仅是单纯地完成规定的教学任务,在课堂教学之外与学生交流甚少,这种情况通常会导致教师对自己所教班级的学生很难认全,更谈不上因材施教。在新时代新理念的大学教学中,师生关系平等融洽、友好和谐,教师在教学中扮演各式各样的角色,并适时变换角色以最大限度发挥学生的主体作用。因此,教师对自身角色的自我认知与新时代对教师角色的要求矛盾凸显。教师角色的转变归根结底是为了满足当今社会经济发展对人才培养的要求。

2.翻转课堂模式下教师角色的误区

角色认知的偏差使得教师迫切寻求长期以来传统教师角色的突破。当前新理念下的翻转课堂彻底颠覆了教师原有的角色定位,使教与学更加开放自由。而我国传统教师角色定位从基础教育到高等教育并没有发生本质变化,“传道、授业、解惑”是我国传统意义上教师的角色定位,这样的教师角色定位使得教学改革难以推进[2]。

翻转课堂在实践过程中,教师角色定位普遍存在误区,例如:一些教师被模式化课堂束缚,表现为讲授时间严格受限;有些教师应翻转课堂之形,课堂讲授依旧占用课堂绝大多数时间;还有教师过度解读翻转课堂,彻底将课堂转手给学生;等等。这些教师角色的误区往往导致教学中出现诸如“模式化教学”“满堂灌”“撒手不管”等课堂形式固化或极端的案例。面对这样的课堂,教师如何发挥教学创新的作用?

二、翻转课堂背景下教师角色的重新定位

翻转课堂是基于新理念教学模式改变过程中的一种尝试,随之而来的是高校对于教师课堂角色定位的深思。

1.教师角色定位的新理念

将翻转课堂做一个形象的类比,若将“翻转课堂”类比为“综合演播现场”,则课堂即“演播直播现场”、教师即“主持人”、学生即“演员”,这种类比旨在促进教师、学生课堂角色重新定位。教师角色的重新定位旨在让传统课堂的“独角戏剧场”转变成为亿万人民期待的“央视春晚直播现场”;让教师努力成为“央视春晚总导演兼主持人”这一综合素质高、个性特点鲜明的名导明星;让学生成为整台晚会上各具特色、分工合作、心情愉悦的“演员”,尽情施展才艺;舞台上主要是演员在演(课堂中主要是学生在合作展示),主持人负责进行适时的节目承接串联、调控(教师主要负责课堂环节过渡协调、精彩点评、精讲释疑)[3]。

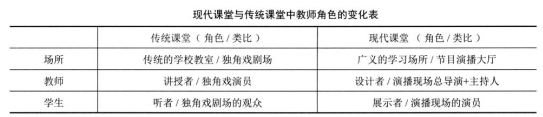

按照“央视春晚直播现场总导演+主持人”的角色定位,新时代教师应怀有崇高的理想和职业情怀,要努力成为学生和家长心中的偶像明星,为多才多艺的学生设计分享知识的舞台,为台下对教学质量充满期待的家长呈现满意的课堂。现代课堂与传统课堂中教师角色的变化见上表。

2.翻转课堂新理念下教师角色的特点

(1)从教学形式丰富性来看,传统课堂中教师如同自编自导的独角戏演员,课堂就类似于独角戏剧场,而翻转课堂力求将课堂打造成“央视春晚直播现场”。教师则作为“总导演+主持人”完成整台晚会的策划设计和执行,把晚会的主阵地留给学生。在翻转课堂中,可以看到学生积极地讨论,看似“嘈杂”实则是头脑风暴;还可以看到不拘一格的小组展示,学生对知识思考后的豁然和观点的表达,以及对探求真理的渴望。这样的课堂集合作、交流、质疑、展示于一体,生动活泼,引人入胜。

(2)从教师角色多重性来看,传统课堂中教师的角色定位单一,从传道授业到课堂主导,教师的权威地位不容小觑。而在“央视春晚直播现场”式的翻转课堂中,教师作为“总导演”要精心策划晚会的环节(即课堂环节安排),作为“幕后工作者”要确保各环节顺利呈现(即课堂实施保证),还要作为“春晚主持人”串接每个节目(即课堂有序展示)。教师在翻转课堂中扮演多重角色,这也正是不同教师总能在教学过程中展现出不同教育智慧和教学艺术的原因。

(3)从课堂环节多样性来看,传统课堂的绝大多数时间掌握在教师手中,教师讲授是主要环节。翻转课堂则是让教师像“总导演”一样,精心设计课堂环节,促进学生个性化学习,课堂学习效率尽可能最大化。各小组长好比春晚的“分场导演”,协助总导演提高整台晚会的质量。翻转课堂以“小组讨论”环节启发课堂、“小组展示”环节点燃课堂、“教师点评”环节提升课堂,课堂充分体现教—学—评的完整性,真正做到以学生为中心。

三、基于翻转课堂的课堂改革行动——以陕师大课堂创新实践为例

陕师大从课堂理念创新出发,通过信息技术搭建专业化课程平台,成功开展了一系列基于翻转课堂的课堂创新实践,扎实推动高校课堂改革。

1.教学理念创新

新时代人才培养要求课堂教学模式必须创新,课堂理念必须与时俱进。而翻转课堂实现了教与学的转变,教师以课堂环节设计为抓手,激发学生自主、合作、探究的欲望,将课堂从以教为中心转变为以学为中心,同时教师将关注点放在学生高阶思维和关键能力的培养上,打造“春晚舞台”式课堂,激励教师向着更高境界“央视春晚直播现场总导演+主持人”的目标进发,把学生逐渐培养成像“央视春晚直播现场的明星演员”一样充满活力的课堂主角[3]。

2.信息化与教学融合

“以教育信息化带动教育现代化,促进教育的创新与变革。”陕师大引进美国基于信息技术的课堂创新课程平台——Blackboard Learn+(BBL教学平台),该平台作为实施课堂“翻转”的支架,在上传教学资源、参与课程管理、创建讨论板、统计学习情况等操作上方便简洁、衔接灵活。同时基于该平台,可以搭建第一课堂(教室内正式学习场所)、第二课堂(校内教室外非正式学习场所)与第三课堂(校外非正式学习场所),同时辅以必要的教学评价与反馈等环节,不断丰富和补充教学内容,逐渐形成方便师生交流、符合学科特色的专业化教学平台。

根据学校信息化教学实际的需求,BBL教学平台及时升级和完善,目前己成为学校开展SPOC信息化教学改革的主阵地。与此同时,学校近年来积极引进“中国大学MOOC”“超星尔雅”“智慧树”等国内高水平网络教学平台课程,开展信息化课程建设,大力推进信息化教学改革。

3.翻转课堂

以BBL平台为基础,将翻转课堂教学理念与实践成功应用于学校200余门课程的教学中,初步形成以学生全面发展为核心的融学生学习过程P(Processes)、学生综合能力A(Abilities)、学生多元评价E(Evaluations)于一体的“PAE翻转课堂”教学模式[4],并逐渐发展成以“热点话题演讲”“小组合作讨论”“小组代表展示”“教师点评拓展”“导学督学提示”等为主要环节的课堂新模式。基于BBL教学平台的“PAE翻转课堂”教学模式,一改课堂沉闷气氛,学生在课堂上争相讨论,积极发言,学生分组汇报展示,同学互评,老师点评,教学效果显著。目前,“翻转课堂”模式已成为依靠信息技术和网络平台促进教育教学发展、推动教育教学改革、提高教育教学质量的经典案例[5]。

4.课堂创新之理论成果——PACE核心要素与CPID理念

基于长期持续的改革实践探索,学校提出“课堂创新模式之核心要素PACE、发展教师课堂创新能力之CPID思路与理念”,旨在通过精心策划设计创新课堂、发展教师课堂创新能力等提高课堂教学效果和人才培养质量。

(1)课堂创新的核心要素——PACE。为促进学生的全面发展,基于翻转课堂教学模式和即时交流方式的重大变革,以及中国学生“核心素养”概念的提出,陕师大为丰富PAE教学模式内涵,在PAE三要素基础上将其拓展,引入学生核心素养C(Core Competency)要素,课堂创新的核心要素由PAE发展为PACE,使其在本质上成为教师课堂创新设计的基本依据。

课堂创新的核心要素要求,教师教学设计时,要密切关注学生学习过程P(Processes)的构建、学生综合能力A(Abilities)的发展、学生核心素养C(Core Competencies)的提升,以及学生多元评价E(Evaluations)的实施,就像“春晚总导演”统筹各方内容一样,做到把握全局。当课堂创新的4个核心要素确定后,课堂创新的教学模式便随之建立起来。这种模式围绕核心要素设计,充分发挥第一、第二、第三课堂的综合育人功能与作用。基于这种理念形成的新课堂模式称为PACE课堂创新模式。

教学模式的改革创新必然导致教师对自身角色的重新审视。值得强调的是,在教学过程中,教师不但需掌控全局,还应充当“央视春晚直播现场总导演+主持人”的角色,既要兼顾课堂流程的顺利执行与知识难点的精讲释疑,又要给予学生适时评价与合理反馈。

(2)教师教学创新能力发展之思路理念——CPID。如何有效促进教师角色准确定位与转变?教师的综合能力尤其是课堂创新能力发展是关键。针对这个问题,陕师大提出CPID思路与理念。其核心内容可概括为四个关键词:“多赛融合,以赛促教,师生互动,共同发展”。这四个关键词可分别简化为四个核心的关键字,即“赛(Competition),促(Promotion),动(Interaction),发(Development)”(CPID)。该思路与理念的初衷是,以教师参加各类课堂创新比赛为牵引,通过以赛促教来培养教师课堂教学创新能力以及课堂策划设计水平,从而提高其角色认同感,以达到师生共同发展的目标。

李贵安,陕西师范大学教务处长、教授。

作者: 陕西师范大学 李贵安 刘洋 王力

来源: 《中国大学教学》2018年第05期

从慕课1.0到慕课4.0:创新和颠覆

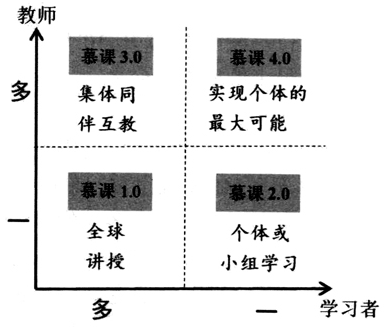

摘要:慕课既是教学方法的一个重大创新,也是高等教育领域发生的一个颠覆性变革。为此,文章逐一介绍了慕课经历的四个发展时期,重点介绍了各时期慕课的主要类型,如cMOOCs、xMOOCs,Udacity、Coursera和edX,慕课学分认证,GROOC、麻省理工学院的U实验室,并指出:慕课1.0时期的教学特点是一对多,教师给全球受众授课;慕课2.0时期的教学特点是一对一,采取讲座加个人或小组练习的方式;慕课3.0时期的教学特点是多对多,采用大规模分散式对等教学;慕课4.0时期的教学特点是多对一,深入聆听学习者的声音。此外,文章还分析了从慕课1.0到慕课4.0的进化本质和慕课发展始终围绕的两个基本原则,以期推动慕课研究的进一步深入,并为我国慕课的创新和开发提供参考。

关键词:慕课,教学,学习,创新,颠覆

基金项目:本文为全国教育科学“十三五”规划2017年度教育部重点课题“通往卓越化的历程:1980-2010年美国科学教育的发展与变革”(项目编号:DOA170288)的阶段性研究成果。

“慕课”即大规模在线开放课程(Massive Open Online Course,MOOC),是旨在通过网络让人们自由参与、开放式访问的在线课程。除了提供传统的课程要素(如视频讲座、阅读和练习题),许多慕课还提供互动的用户论坛,以支持学生与教师、助教之间的互动。慕课于2008年被首次提出,之后人们对其进行了广泛的研究和开发,并在2012年成为一种受欢迎的学习模式[1]。

一 慕课1.0时期

世界上第一门慕课产生于开放教育资源(Open Educational Resources,OER)运动。2008年,加拿大爱德华王子岛大学(University of Prince Edward Island)的Cormier在“联结主义和联结知识(Connectivism and Connective Knowledge)”课程讲授中提出了“MOOC”这一术语。而“联结主义和联结知识”是一门由加拿大阿萨巴斯卡大学(Athabasca University)的Siemens和加拿大全国研究委员会(National Research Council)的Downes合作开设的网络课程。

1 采用的方法

早期慕课不依赖其发布的资源、学习管理系统和视频讲座,而是采用将学习管理系统与更多开放的Web资源相混合的结构。私立机构和非营利性机构开设的慕课强调杰出教师的重要性,并将现有的远程学习产品(如播客)扩展到免费开放的课程。

随着这些开放课程的发展,其它种类的电子学习平台如可汗学院(Khan Academy)、点对点大学(Peer-to-Peer University)、尤迪迈(Udemy)、艾莉森(ALISON)等纷纷出现,这些电子学习平台都与慕课相似,即都是在大学系统外运营,并强调个人自定步骤学习课程。

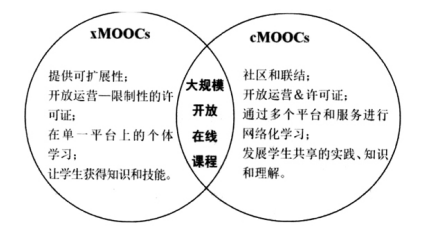

2 主要类型:cMOOCs和xMOOCs

随着开放课程、电子学习平台等的不断发展,早期慕课分化出了两种截然不同的类型:一种强调联结主义哲学,另一种与传统的课程更相似。为了区分这两种类型的慕课,Downes提出了cMOOCs和xMOOCs概念,两者的异同如图1所示。

图1 cMOOCs和xMOOCs的异同

(1)cMOOCs

cMOOCs是基于联结主义教育的原理,表明教材应该被聚合(而不是预先选择的)、可再混合、目的可进化、可培育生长的一种慕课,也就是说,cMOOCs认为可进化的教材应该是指向未来的。cMOOC的教学设计方法试图将学习者与每一个人回答的问题或参与协作的项目连接起来,因此强调慕课的协作开发。

(2)xMOOCs

xMOOCs有一个更加传统的课程结构,典型的特点是有明确的录制讲座和自测问题的教学大纲。xMOOCs遵循原始的慕课课程原理,但实际上,它是一个提供内容的、与机构建立分销合作伙伴的、有自己品牌的IT平台。xMOOCs的教师是专业知识的提供者,学生与教师的互动常常限于要求协助、在困难的知识点上互相提供意见。xMOOCs与更加强调个人主义的学习存在一定的联系,它们常常被批评为旧的、过时的行为主义者们的教育学,常常纯粹依赖教科书、视频、计算机标记的作业和同行评价来传播信息[2]。

图2 慕课1.0~4.0教学特点的变化

3 教学特点

2008~2011年的慕课,被称为慕课1.0时期,教学特点是一对多,教师给全球受众授课。在此时期,教师通过慕课平台向多名学生授课,是向学生提供知识的专家;教师与学生的互动较少,通常限于学生向教师寻求帮助和师生互相告知课程的难点。

二 慕课2.0时期

慕课的出现改变了教育的面貌、颠覆了传统的教育模式,而在慕课的发展过程中,慕课本身也发生了变化:慕课从最初的仅有几门课程开始,到2013年底已快速发展到上千门课程;一些慕课提供者开始将他们的注意力从传统的高等教育转向多元的职业培训,并开始尝试对接受他们职业培训的学习者收取一定费用。

1 主要类型:Udacity、Coursera和edX

(1)Udacity

2011年秋,斯坦福大学推出三门慕课:第一门慕课是由斯坦福大学终身教授、人工智能领域专家Thrun和Norvig共同讲授的“人工智能导论”,该课程一经推出,就广受学生的欢迎,注册学习该课程的人数迅速达到了16万人;在开设“人工智能导论”慕课一周之后,斯坦福大学又推出两门慕课,分别由美籍华人计算机科学家吴恩达和斯坦福大学计算机科学系主任Widom讲授。随着慕课注册学习人数的不断攀升,人们对慕课这个新事物表现出了非常大的兴趣和热情。2012年,Thrun与机器人学家Stavens、Sokolsky共同创建了Udacity公司,这是一个提供慕课的营利性教育组织。2013年,Udacity公司与圣何塞州立大学(San Jose State University)合作,推出了世界上第一门可以授予学分的慕课。2013年5月,Udacity公司宣布创建世界上第一个完全基于慕课的硕士学位项目——该项目是Udacity公司和美国通信业巨头AT&T、佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)合作的产物,学生仅需支付6600美元学费,就可以获得硕士学位,此费用仅是传统硕士学位项目所需费用的一小部分——在佐治亚理工学院,传统的、需要住宿的硕士学位项目需要44000美元学费[3]。

(2)Coursera

2012年,斯坦福大学计算机科学系教授Koller和吴恩达联合创建了Coursera公司。随后,Coursera公司宣布与宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、斯坦福大学和密歇根大学建立伙伴关系。Coursera一直致力于普及全世界最好的教育,它与全球一流大学和机构合作,提供在线课程、专业和学位。截至2017年10月,Coursera拥有的注册用户超过2800万、课程达2000多门,是世界上最大的慕课平台之一。

(3)edX

由于担心网络教育商业化出现种种弊端,麻省理工学院于2012年创立了非营利组织MITx。2012年3月,MITx推出首门慕课“电路与电子学(Circuits and Electronics)”,很快受到了学生的热捧,吸引了来自全球各地的15.5万学生注册学习。随后,哈佛大学加入MITx,这两所世界一流大学在2012年共同创建了edX——edX既是一个慕课提供者,也是一个在线学习平台。2012年夏,加州大学伯克利分校也加入edX,随后德克萨斯大学系统(University of Texas System)、威尔斯利学院(Wellesley College)和乔治城大学(Georgetown University)也纷纷加入。2013年9月,edX宣布与搜索引擎巨头谷歌(Google)合作开发MOOC.org,这是一个为非X联盟的成员(Non-X Consortium Groups)建立的,让他们利用这个平台开设慕课。X联盟是一个由32个全球高等教育机构组成的联盟,这些机构一起合作创建并指导edX的慕课[4]。2013年10月,我国清华大学的慕课平台——“学堂在线”正式投入运营。

根据《纽约时报》的报道,2012年成为“慕课年”,因为出现了包括Coursera、Udacity和edX在内的与顶尖大学相关的慕课平台。2012年之后,世界上许多所大学纷纷投身于慕课的浪潮之中,在线教育服务提供者、美国教育软件厂商Blackboard使用“蜂拥(Stampede)”一词来形容这一时期慕课的提供者、参与者的数量之多。随后,加拿大、墨西哥、中国和欧洲一些国家也宣布与美国大型的慕课提供者建立起伙伴关系[5]。如英国推出了“未来学习(FutureLearn)”慕课平台,由英国的23所大学提供慕课课程;德国的第一门慕课是“教育的未来(The Future of Education)”,是2011年由法兰克福大学与一名专门从事教育的博客写手Robes合作开发的一个电子学习平台(e-Learning Platform)。

2 教学特点

2011~2013年的慕课,被称为慕课2.0时期,教学特点是一对一,采取讲座加个人或小组练习的方式。在慕课2.0时期,慕课的提供者通过视频聊天等方式与学生个人或学习小组面对面进行一对一的学习,师生的互动更多了,学习也更有针对性了。

三 慕课3.0时期

从2013年开始,越来越多的机构开设慕课,有数百万学习者注册学习慕课。截至2013年12月,共有超过200所大学提供慕课、开设超过1200门慕课,共有超过1300名教师、10, 000, 000名学习者[6]。在此背景下,edX、Udacity等机构又开发出了一种新形式的慕课——混合慕课(hMOOCs),并将其融入传统的高等教育机构之中。美国教育委员会(American Council on Education,ACE)教育成就与创新副理事长Sandeen认为:我们正在进入一个混合慕课时期,可以称其为慕课3.0时期。

1 主要类型:慕课学分认证

人们对混合慕课(更广泛地说,是开放教育资源)融入传统的学术项目进行了大量的创新[7]。尤其是学分融入慕课促进了多个领域的创新——最显著的是在线教学中,慕课平台收集了大量的接触慕课的学生的行为数据,基于这些数据,人们不断创新在线教学方法。《英国大学报告》(The Universities UK Report)列出了四种主要的证书授予方式:

①承认学生之前的学习(Recognition of Prior Learning)。目前,虽然只有少量的数据显示大学对学生注册学习并完成的慕课直接给予学分认可或考虑给予优先录取,如ACE的学分便是校外学习中的一种正式学分。但一个可行的操作是,大学可以根据高中毕业生的慕课完成情况或获得的慕课学分,在招生时优先考虑录取,就像大学先修课程(Advanced Placement)一样。

②学分认可(Credit Recognition)。在慕课产生后不久,个别高校就开始接受学生完成慕课可以获得一定学分的做法,但需要获得教师的批准或大学对学生完成慕课的情况进行评估。如芬兰的赫尔辛基大学(University of Helsinki)在2012年就采用了这种模式,是世界上第一批采用这种模式的大学之一。2013年1月,美国佐治亚州立大学(Georgia State University)宣布允许学生通过学习慕课来获得学分,完成慕课学习的学生将由本科生入学办公室(Office of Undergraduate Admissions)和院系来评估他们是否已经获得应该掌握的知识和技能。之后,世界各地的其它大学也纷纷采用了这种模式。

③内容授权(Content Licensing)。内容授权这种慕课融入传统高等教育机构的形式似乎更容易被大多数高校接受。许多所大学已经宣布同意为慕课的内容颁发授权证书,将其纳入特定机构开设的基于校园的课程中。圣何塞州立大学是最早采用这种形式的先驱者,它于2013年与edX和Udacity合作,以一种混合的方式开展了试点项目。

④互惠安排(Reciprocal Arrangements)。互惠安排是大学联盟同意接受其它机构的慕课为学分。这种互惠安排通常由第三方提供商充当中介,如以营利为目的的企业2U和学术伙伴(Academic Partnerships)。2U是美国一家发展速度飞快的教育公司,由Katzman在2008年创立,总部位于美国纽约市,它的合作伙伴都是一些世界顶级的大学和学院,它们一起运营在线学位项目。2U并没有涉足实际的大学教育内容,也没有授予学位的权力,但是它为大学开发课程提供工具。学术伙伴的总部位于美国德克萨斯州达拉斯市,它的使命是通过提供高质量的在线教学,帮助公立或私立的非营利性大学增加招生人数和收入。

2 教学特点

2013~2015年的慕课,被称为慕课3.0时期,教学特点是多对多,采用大规模分散式对等教学。这一时期的慕课平台为学生和教师提供了大规模分散式对等网络,不需要中间人帮助寻找教师,学生或学习小组可根据自己的学习需要在慕课平台上选择一名特定的教师或一组教师。

四 慕课4.0时期

麻省理工学院斯隆管理学院高级讲师、清华大学千人计划教授Scharmer在2015年指出:慕课已经进入4.0时期,而“慕课4.0在我们的经验中真正有新意的是一个更深层次的转型维度,使社会领域变成了一面镜子,让每一个人都能看到自己未来的可能性。”[8]

1 主要类型:GROOC、麻省理工学院的U实验室

(1)GROOC

世界上第一个面向群体的慕课——GROOC,是由加拿大麦吉尔大学(McGill University)和edX共同发起、由加拿大麦吉尔大学和国际著名的管理学专家、大师Mintzberg在2015年合作创建的,旨在促进在全球范围内与其他人合作,共同促进社会变革[9]。GROOC认为,如果你只是一个人,你就不能进行社会学习,所以鼓励学习者作为一个群体或加入一个团体进行学习。截至2015年9月4日,共有来自全球超过100个国家的学习者注册学习“为了社会影响的社会学习(Social Learning for Social Impact)”这门GROOC。

(2)麻省理工学院的U实验室

慕课4.0的关键设计原则是围绕着社会领域进行灵活组织。麻省理工学院的U实验室(MITxU.Lab)创建于2015年9月10日,是一种新形式的慕课平台,旨在通过将全球化的变革性平台与一个深度的、基于个人和当地学习社区的生态系统融合在一起,使慕课的设计达到极限。以麻省理工学院U实验室的“变革商业、社会和自我(Transforming Business,Society,and Self)”课程为例,该慕课由edX平台提供,其课程的目标是让变革者能够共同感知、共同塑造未来。该慕课共有来自190个国家的28, 000名注册学习者、300个原型(行动学习)计划、350个自我组织的中心、700~1000个自我组织的教学环(每5个人组成一个自我组织的教学环)、4个全球直播的会议(每一个有10,000~15,000名参与者/观众),这些共同构成了一个全球化的学习社区生态系统。

2 教学特点

2015年之后的慕课,被称为慕课4.0时期,教学特点是多对一,深入聆听学习者的声音,慕课成为通过他人的眼睛感知一个人未来最高可能性的载体。这一时期的慕课平台多采用两种形式:①分布式组织,将教室开放给世界各地的机构和个人;②生成性对话,是一种以学生为中心的创造性对话,改变了过去以教师为中心的下载式对话。

五 从慕课1.0到慕课4.0的变革

1 交谈层次的不断进化

从慕课1.0到慕课4.0的进化,从本质上说是交谈层次的不断进化——

①慕课1.0使用第1个层次的交谈:下载(愉快交谈)。其中一个人讲授,其他人都在听讲。讲授者说学习者想聆听的内容,外加礼貌的动作、空洞的措辞。第1个层次的交谈遵守的原则是“说的不是我自己的想法”。

②慕课2.0使用第2个层次的交谈:讨论(说不一样的观点)。讨论是一种双向互动,学习者根据教师预先定义的解决方案(即“找蛋”教学法——寻找教师所放置的鸡蛋),来重新生成内容和解决方案。讨论说的是我自己的想法,可以是不一样的观点。第2个层次的交谈遵守的原则是“说的是我自己的想法”。

③慕课3.0使用第3个层次的交谈:对话(反思性谈话)。对话是一种多边的、自我反思的互动,它能让学习者通过其他人的眼睛看清一个情景。对话是“我”通过作为整体的一部分的其他人的眼睛重新认识自己,表现为从辩护到对观点的探究,是自我反思,即反思我自身。

④慕课4.0在聆听和交往中位于第4个层次:集体的创造力(说话方式的转型)。对话来自于集体的创造力,来自于正在发生的事情。这种对话是师生共同创造的结果,旨在达到宁静、自然、流畅的状态,能够让师生双方产生深刻的变化,呈现真实的自己。

2 慕课发展的基本原则

纵观慕课从1.0到4.0的变革,可以看出慕课的发展始终围绕着两个基本原则:①持续不断的技术进步。技术的进步促进教育的变革,并产生了慕课。随着社会、大学和劳动力市场越来越依赖技术的发展,高等教育的管理者必须利用数字资源的力量来寻找变革的战略,必须重视慕课等新平台的开发和利用。而慕课自身的发展——从慕课1.0到慕课4.0的变革,更离不开技术的提升。众所周知,在慕课产生之前,在线教育已经发展了多年,但是并没有成为教育的变革性力量;而正是因为慕课的出现,才引发了教育领域的巨大变革。当前,慕课正处于一个蓬勃发展的阶段,未来它的发展仍然有赖于技术的进步。②以学习者为中心。从慕课1.0到慕课4.0,这四个发展阶段始终坚持的一个原则就是以学习者为中心,即紧密围绕学习者的需求进行开发:在慕课1.0时期,主要采用一对多的教学形式,考虑的是让更多的人有机会进行学习;在慕课2.0时期,慕课的提供者通过一对一的教学,满足了学生的个性化需求;在慕课3.0时期,采用多对多的教学模式,进行大规模分散式对等教学,既照顾到大多数学习者的共同兴趣,又兼顾到学习者的个性化需求;而在慕课4.0时期,更加注重不同学习者的需求,重视聆听学习者的声音,开发学习者的潜能。

慕课从2008年诞生,在很短的时间内就在全世界得以广泛盛行:在地域上,世界上五大洲的众多国家、大学、企业和机构都参与其中;在人数上,数以千万计的学习者注册学习慕课。慕课在短时间内对世界高等教育产生如此大范围的颠覆性影响,这在世界高等教育发展史上比较罕见,可以预计未来其产生影响的范围和领域将会更广。目前,我国上线的慕课数量已达5000门,高校学生和社会学习者选学人数已突破7000万人次,逾1100万大学生获得了慕课学分。但是,目前我国对慕课的创新和开发还落后于发达国家,今后我国应重视慕课的创新和开发,努力成为慕课5.0的创新者和引领者。

作者简介:王文礼,副教授,博士,研究方向为比较教育学,邮箱为wangwenli80@sina.com。

作者: 井冈山大学教育学院 王文礼

来源: 《现代教育技术》2018年第07期